Die Analysen der Künstlerhände von André Breton, Max Ernst, Maurice Ravel. Balthus oder Man Ray stehen im Zentrum des Buches. Diesem geht eine kurze Besprechung der Grundlagen voraus. Die Handabdrücke und -interpretationen stammen von Persönlichkeiten, welche die Chirologin Dr. Charlotte Wolff konsultierten und gut kannten. Durch ihre angesehene Beratungspraxis sicherte sie sich in den 1930er-Jahren in ihrem Exil in Paris den Lebensunterhalt. Das lange verschollene und erstmalig in Deutsch erscheinende Werk ist ein Meilenstein der seriösen Chirologie und wendet sich vor allem an die Fortgeschrittenen der traditionsreichen Deutungskunst. Zusätzlich enthält es Dr. Wolffs frühe Einführung in die Chirologie aus dem Surrealisten-Journal Minotaure.

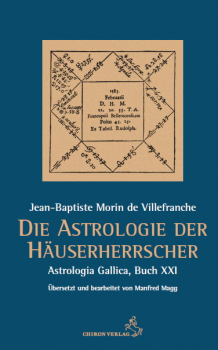

Manfred Magg ist Dipl. Ing (FH) der Physikalischen Technik, studierte Malerei und Graphik und war langjährig als Waldorfpädagoge tätig. Handlesen lernte er bei Rita Issberner-Haldane, Gertrud Hürlimann und Richard Unger. 1995 eröffnete er als geprüfter Astrologe DAV in Aichwald bei Esslingen eine Beratungspraxis, in der er Handlesen mit Astrologie verbindet.

Manfred Magg ist Dipl. Ing (FH) der Physikalischen Technik, studierte Malerei und Graphik und war langjährig als Waldorfpädagoge tätig. Handlesen lernte er bei Rita Issberner-Haldane, Gertrud Hürlimann und Richard Unger. 1995 eröffnete er als geprüfter Astrologe DAV in Aichwald bei Esslingen eine Beratungspraxis, in der er Handlesen mit Astrologie verbindet. -

Volker Schendel 12.10.2025

-

Volker Schendel 08.10.2025„Professionelles Handlesen“ von Dr. Charlotte Wolff, im Februar 2024 vom Chiron Verlag als sorgfältig kommentierte Neuauflage herausgegeben, ist ein wahres Juwel der intellektuellen Wiederentdeckung – ein Buch, das nicht nur die Vergangenheit beleuchtet, sondern auch unsere Gegenwart mit frischen Impulsen bereichert. Was auf den ersten Blick wie eine bloße Wiederbelebung eines vergessenen Klassikers wirken könnte, entpuppt sich als ein facettenreiches Meisterwerk, das die Grenzen zwischen Wissenschaft, Psychologie, Esoterik und Kunst nahtlos verwischt. Dr. Wolff, eine Pionierin ihrer Zeit, die als jüdische lesbische Ärztin und Psychologin in den Wirren des 20. Jahrhunderts navigierte, schenkt uns hier eine umfassende, sprachlich polierte Edition ihres Werks aus den 1930er-Jahren. Ergänzt um kulturhistorische Kommentare, bisher unveröffentlichte Abbildungen und biografische Einblicke, wird es zu einem lebendigen Dokument der Exilgeschichte, das die Hand nicht nur als physiologisches Organ, sondern als poetisches Spiegelbild der Seele feiert. In einer Ära, in der Achtsamkeit und Selbstreflexion boomen, fühlt sich dieses Buch an wie eine zeitlose Einladung, tiefer in die Geheimnisse des Menschlichen einzutauchen – und das mit einer Sensibilität, die sowohl berührt als auch intellektuell herausfordert.

Um die Faszination dieses Buches voll zu würdigen, muss man Dr. Charlotte Wolff selbst ins Zentrum rücken, diese außergewöhnliche Frau, deren Leben ein Roman für sich ist. Geboren am 30. September 1897 in Riesenburg, einer kleinen Stadt in Westpreußen (heutiges Polen), wuchs Wolff in einer jüdischen Familie auf, die intellektuelle Neugier und Unabhängigkeit förderte. Schon früh zog es sie in die Welt der Ideen: Sie studierte Philosophie in Freiburg bei den Großen wie Edmund Husserl und Heinrich Rickert, bevor sie in Berlin Medizin und Psychologie aufnahm. Doch ihre Karriere als Ärztin in der Weimarer Republik war von Anfang an von Barrieren geprägt – als Frau, als Jüdin, als offen lesbische Person in einer homophoben Gesellschaft. Ihre frühen Forschungen zur Sexualität, etwa in Werken wie „Die Sexualität des Weibes“ (1930), machten sie zu einer Wegbereiterin der queeren Psychologie, die Tabus brach und die Vielfalt menschlicher Begierden erforschte. Es war eine Zeit, in der Freud und die Psychoanalyse Europa im Griff hatten, und Wolff, beeinflusst von diesen Strömungen, wagte es, den Körper – und speziell die Hand – als Schlüssel zur Psyche zu deuten. Ihre Arbeit war nie rein akademisch; sie war leidenschaftlich, interdisziplinär und von einer humanistischen Wärme durchdrungen, die in jeder Zeile ihres Schreibens spürbar wird.

Der dramatische Wendepunkt in Wolffs Leben kam 1933, als die Nationalsozialisten die Macht ergriffen. Als Jüdin und Kritikerin des Regimes floh sie aus Berlin und landete in Paris – einer Stadt, die in den 1930er-Jahren zum pulsierenden Herz des Exils wurde. Paris, diese Stadt der Lichter und Schatten, bot nicht nur Zuflucht, sondern ein fruchtbares Milieu für Intellektuelle und Künstler auf der Flucht. Hier, inmitten von Cafés wie dem „Cyrano“ oder dem „Dôme“ in Montparnasse, kreuzten sich die Pfade von Emigranten aus aller Welt: Deutsche Juden, spanische Republikaner, russische Revolutionäre. Für Wolff war Paris mehr als ein Versteck; es war ein Katalysator für ihre Psycho-Chirologie. In dieser kosmopolitischen Blase, wo der Surrealismus als rebellische Kraft gegen den Rationalismus aufbegehrte, fand sie Gleichgesinnte, die ihre Idee von der Hand als „biografischer Landkarte“ nicht nur akzeptierten, sondern enthusiastisch unterstützten. Der Surrealismus, geprägt von André Bretons Manifesten und der Faszination für das Unbewusste, sah in der Hand ein Symbol der Traumwelt – ein Automatismus des Körpers, der das Innere nach außen kehrte. Wolff, mit ihrem medizinischen Hintergrund, gab diesem künstlerischen Impuls eine wissenschaftliche Tiefe, indem sie morphologische Merkmale mit psychoanalytischen Einsichten verknüpfte. Ihre Analysen wurden zu einem Dialog zwischen Wissenschaft und Poesie, der in „Professionelles Handlesen“ atmet.

Stellen Sie sich vor: Es ist 1934, Paris brodelt vor Energie. Wolff, frisch angekommen, knüpft Kontakte zum surrealistischen Zirkel. Sie trifft André Breton, den „Papst des Surrealismus“, dessen Hand sie als „Visionärshand“ beschreibt – langfingrig, mit fließenden Linien, die von prophetischer Intuition und rebellischem Geist künden. Breton, fasziniert von Okkultem und Automatismen, ließ sich nicht nur analysieren, sondern diskutierte stundenlang mit ihr über die Symbolik der Hand in der Traumdeutung. Ähnlich intensiv waren ihre Begegnungen mit Max Ernst, dem Dadaisten und Surrealisten, dessen Hände – kräftig, mit markanten Knoten an den Fingern – von einer wilden Kreativität zeugten, die seine Collagen und Frottagen spiegelte. Ernst, selbst Exilant aus Deutschland, teilte mit Wolff die Erfahrung der Verfolgung, und ihre Sitzungen wurden zu intimen Austauschen über Trauma und Schöpfung. Man Ray, der Fotograf der Avantgarde, bot seine Hände als Studienobjekt; Wolff notierte die feinen, sensiblen Linien, die seine experimentelle Ästhetik vorwegnahmen. Und dann Maurice Ravel, der Komponist, dessen elegante, musikalische Handstruktur – mit langen, geschmeidigen Fingern – die Präzision seiner Partituren widerspiegelte. Diese Porträts, die im Buch mit detaillierten Abbildungen und Horoskopen ergänzt werden, sind keine trockenen Diagnosen, sondern lebendige Charakterstudien, die die Persönlichkeiten atmen lassen. Wolff betont immer wieder die Dynamik: Die Hand verändert sich mit dem Leben, sie ist kein Schicksalsorakel, sondern ein Spiegel innerer Prozesse – geformt von Kindheit, Krisen und kreativen Höhenflügen.

Der Kontext dieser Pariser Jahre ist entscheidend, um Wolffs Werk zu verstehen. Die 1930er waren eine Ära des Umbruchs: Der Aufstieg des Faschismus trieb Tausende in die Emigration, und Paris wurde zum Schmelztiegel der Moderne. Hier verschmolzen Exilanten aus Berlin und Wien mit einheimischen Avantgardisten; der Surrealismus, der 1924 mit Bretons erstem Manifest begann, blühte auf als Protest gegen die Grausamkeiten der Zeit. Künstler wie Salvador Dalí oder Luis Buñuel experimentierten mit dem Unheimlichen, und Wolff passte nahtlos hinein – ihre Psycho-Chirologie war eine Brücke zwischen Freuds Unbewusstem und der surrealistischen Automatie. Doch es war kein reines Idyll: Als Jüdin spürte Wolff den wachsenden Antisemitismus in Frankreich; 1936, nach der Remilitarisierung des Rheinlands, floh sie weiter nach London. Dort, in der Fremde, baute sie ein neues Leben auf: Zunächst als Handanalystin, um Geld zu verdienen, später als anerkannte Psychoanalystin und Ärztin. In England, wo sie 1956 die britische Staatsbürgerschaft erlangte, vertiefte sie ihre Forschungen zur Handdiagnostik, etwa in Studien zu geistig behinderten Personen, die zeigten, wie Handmerkmale mit kognitiven Mustern korrespondieren. Ihre Partnerschaft mit der Schriftstellerin Audrey Wood, die bis zu ihrem Tod 1986 andauerte, gab ihr emotionale Stütze in dieser Isolation. Wolffs Exil war also nicht nur Flucht, sondern Transformation: Aus der Not der Emigration wuchs eine Methode, die den Körper als resilienten Erzähler der Seele feierte.

Im Kern des Buches pulsiert Wolffs Psycho-Chirologie, eine Methode, die meilenweit von der volkstümlichen Handlesekunst entfernt ist. Statt fatalistischer Vorhersagen bietet sie eine triadische Herangehensweise: Die morphologische Analyse (Form, Linien, Proportionen) wird mit biografischen Narrativen verwebt und durch astrologisch-psychologische Einsichten ergänzt. Stellen Sie sich vor, wie Wolff eine Hand betrachtet: Die Länge der Finger offenbart Temperament – der ringfingerdominante Typus signalisiert Kreativität, der daumenbetonte Pragmatismus. Die Lebenslinie, weit entfernt von simplen Orakeln, erzählt von emotionalen Wendepunkten; Knoten an den Gelenken deuten auf intellektuelle Tiefe oder innere Konflikte. Doch Wolff warnt: Jede Deutung muss ethisch sein, respektvoll, sensibel gegenüber der Verletzlichkeit des Subjekts. In ihrem dritten Teil widmet sie sich genau dieser Methodik, plädiert für eine Chirologie als therapeutisches Tool – eine Vorwegnahme moderner Körperttherapien wie der Somatic Experiencing. Die Neuauflage des Chiron Verlags, unter der redaktionellen Obhut von Experten, bereichert dies mit Fußnoten zu Wolffs Quellen, von Aristoteles' Physiognomik bis zu Jung's Archetypen, und integriert zeitgenössische Reflexionen zur Rezeption ihrer Ideen in der Nachkriegszeit. Die Abbildungen – über 50 Handabdrücke, darunter die der Surrealisten – sind ein visuelles Fest; sie laden ein, selbst zu experimentieren, die eigene Hand zu betrachten und Geschichten zu entdecken.

Wolffs Œuvre ist ein kohärentes Geflecht, das in „Professionelles Handlesen“ kulminiert. Frühe Werke wie „Die Psychologie der Hand“ (1930), entstanden in Berlin, legten den Grundstein, indem sie Handformen mit Temperamenten verknüpfte – ein Versuch, die alte Chiromantie wissenschaftlich zu erneuern. „Handschrift und Charakter“ (1936) erweiterte dies um graphologische Parallelen, und „Die Sprache der Hand“ (1940er in London) synthetisierte alles zu einem umfassenden System. Später folgten englischsprachige Publikationen wie „The Human Hand“ (1941) oder „A Psychology of Gesture“ (1945), die ihre Exiljahre prägten und Einfluss auf die britische Psychologie nahmen. Diese Bücher, oft übersehen wegen ihrer Nischenthematik, verdienen eine breitere Anerkennung – nicht zuletzt als feministische Intervention, die den weiblichen Körper und seine Ausdrucksformen ins Zentrum rückte.

Warum fasziniert dieses Buch 2024 noch immer? In einer Welt, die von Algorithmen und Oberflächen dominiert wird, erinnert Wolffs Arbeit daran, dass wahre Erkenntnis taktil ist – berührt werden muss. Es spricht Psychotherapeuten, die in der Handlinienanalyse ein non-verbalen Zugang zur Psyche finden; Astrologen, die die Verbindung zu Horoskopen schätzen; Kunsthistoriker, die die Surrealismus-Verbindungen entschlüsseln; und alle, die an der Schnittstelle von Körper und Geist interessiert sind. Die Neuauflage, mit ihrem reichen apparativen Aufwand – Glossar, Index, Bibliografie –, macht es zugänglich für Neulinge und Experten gleichermaßen. Es ist ein Tribut an eine Frau, die trotz Verfolgung und Vorurteilen innovierte, und ein Fenster in die verlorene Welt des Pariser Exils, wo Kunst und Wissenschaft in Ekstase verschmolzen.

Zusammenfassend: „Professionelles Handlesen“ ist mehr als ein Buch – es ist eine Einladung zum Staunen, zum Reflektieren, zum Fühlen. Dr. Charlotte Wolff, diese vergessene Visionärin, spricht aus den Seiten zu uns, mahnt uns, die Hände nicht nur zu benutzen, sondern zu lesen. In Zeiten von Unsicherheit bietet es Trost und Inspiration: Die Hand, so lehrt uns Wolff, ist lebendig, wandelbar, voller Geschichten. wahres Juwel der intellektuellen Wiederentdeckung – ein Buch, das nicht nur die Vergangenheit beleuchtet, sondern auch unsere Gegenwart mit frischen Impulsen bereichert. Was auf den ersten Blick wie eine bloße Wiederbelebung eines vergessenen Klassikers wirken könnte, entpuppt sich als ein facettenreiches Meisterwerk, das die Grenzen zwischen Wissenschaft, Psychologie, Esoterik und Kunst nahtlos verwischt. Dr. Wolff, eine Pionierin ihrer Zeit, die als jüdische lesbische Ärztin und Psychologin in den Wirren des 20. Jahrhunderts navigierte, schenkt uns hier eine umfassende, sprachlich polierte Edition ihres Werks aus den 1930er-Jahren. Ergänzt um kulturhistorische Kommentare, bisher unveröffentlichte Abbildungen und biografische Einblicke, wird es zu einem lebendigen Dokument der Exilgeschichte, das die Hand nicht nur als physiologisches Organ, sondern als poetisches Spiegelbild der Seele feiert. In einer Ära, in der Achtsamkeit und Selbstreflexion boomen, fühlt sich dieses Buch an wie eine zeitlose Einladung, tiefer in die Geheimnisse des Menschlichen einzutauchen – und das mit einer Sensibilität, die sowohl berührt als auch intellektuell herausfordert.

Um die Faszination dieses Buches voll zu würdigen, muss man Dr. Charlotte Wolff selbst ins Zentrum rücken, diese außergewöhnliche Frau, deren Leben ein Roman für sich ist. Geboren am 30. September 1897 in Riesenburg, einer kleinen Stadt in Westpreußen (heutiges Polen), wuchs Wolff in einer jüdischen Familie auf, die intellektuelle Neugier und Unabhängigkeit förderte. Schon früh zog es sie in die Welt der Ideen: Sie studierte Philosophie in Freiburg bei den Großen wie Edmund Husserl und Heinrich Rickert, bevor sie in Berlin Medizin und Psychologie aufnahm. Doch ihre Karriere als Ärztin in der Weimarer Republik war von Anfang an von Barrieren geprägt – als Frau, als Jüdin, als offen lesbische Person in einer homophoben Gesellschaft. Ihre frühen Forschungen zur Sexualität, etwa in Werken wie „Die Sexualität des Weibes“ (1930), machten sie zu einer Wegbereiterin der queeren Psychologie, die Tabus brach und die Vielfalt menschlicher Begierden erforschte. Es war eine Zeit, in der Freud und die Psychoanalyse Europa im Griff hatten, und Wolff, beeinflusst von diesen Strömungen, wagte es, den Körper – und speziell die Hand – als Schlüssel zur Psyche zu deuten. Ihre Arbeit war nie rein akademisch; sie war leidenschaftlich, interdisziplinär und von einer humanistischen Wärme durchdrungen, die in jeder Zeile ihres Schreibens spürbar wird.

Der dramatische Wendepunkt in Wolffs Leben kam 1933, als die Nationalsozialisten die Macht ergriffen. Als Jüdin und Kritikerin des Regimes floh sie aus Berlin und landete in Paris – einer Stadt, die in den 1930er-Jahren zum pulsierenden Herz des Exils wurde. Paris, diese Stadt der Lichter und Schatten, bot nicht nur Zuflucht, sondern ein fruchtbares Milieu für Intellektuelle und Künstler auf der Flucht. Hier, inmitten von Cafés wie dem „Cyrano“ oder dem „Dôme“ in Montparnasse, kreuzten sich die Pfade von Emigranten aus aller Welt: Deutsche Juden, spanische Republikaner, russische Revolutionäre. Für Wolff war Paris mehr als ein Versteck; es war ein Katalysator für ihre Psycho-Chirologie. In dieser kosmopolitischen Blase, wo der Surrealismus als rebellische Kraft gegen den Rationalismus aufbegehrte, fand sie Gleichgesinnte, die ihre Idee von der Hand als „biografischer Landkarte“ nicht nur akzeptierten, sondern enthusiastisch unterstützten. Der Surrealismus, geprägt von André Bretons Manifesten und der Faszination für das Unbewusste, sah in der Hand ein Symbol der Traumwelt – ein Automatismus des Körpers, der das Innere nach außen kehrte. Wolff, mit ihrem medizinischen Hintergrund, gab diesem künstlerischen Impuls eine wissenschaftliche Tiefe, indem sie morphologische Merkmale mit psychoanalytischen Einsichten verknüpfte. Ihre Analysen wurden zu einem Dialog zwischen Wissenschaft und Poesie, der in „Professionelles Handlesen“ atmet.

Stellen Sie sich vor: Es ist 1934, Paris brodelt vor Energie. Wolff, frisch angekommen, knüpft Kontakte zum surrealistischen Zirkel. Sie trifft André Breton, den „Papst des Surrealismus“, dessen Hand sie als „Visionärshand“ beschreibt – langfingrig, mit fließenden Linien, die von prophetischer Intuition und rebellischem Geist künden. Breton, fasziniert von Okkultem und Automatismen, ließ sich nicht nur analysieren, sondern diskutierte stundenlang mit ihr über die Symbolik der Hand in der Traumdeutung. Ähnlich intensiv waren ihre Begegnungen mit Max Ernst, dem Dadaisten und Surrealisten, dessen Hände – kräftig, mit markanten Knoten an den Fingern – von einer wilden Kreativität zeugten, die seine Collagen und Frottagen spiegelte. Ernst, selbst Exilant aus Deutschland, teilte mit Wolff die Erfahrung der Verfolgung, und ihre Sitzungen wurden zu intimen Austauschen über Trauma und Schöpfung. Man Ray, der Fotograf der Avantgarde, bot seine Hände als Studienobjekt; Wolff notierte die feinen, sensiblen Linien, die seine experimentelle Ästhetik vorwegnahmen. Und dann Maurice Ravel, der Komponist, dessen elegante, musikalische Handstruktur – mit langen, geschmeidigen Fingern – die Präzision seiner Partituren widerspiegelte. Diese Porträts, die im Buch mit detaillierten Abbildungen und Horoskopen ergänzt werden, sind keine trockenen Diagnosen, sondern lebendige Charakterstudien, die die Persönlichkeiten atmen lassen. Wolff betont immer wieder die Dynamik: Die Hand verändert sich mit dem Leben, sie ist kein Schicksalsorakel, sondern ein Spiegel innerer Prozesse – geformt von Kindheit, Krisen und kreativen Höhenflügen.

Der Kontext dieser Pariser Jahre ist entscheidend, um Wolffs Werk zu verstehen. Die 1930er waren eine Ära des Umbruchs: Der Aufstieg des Faschismus trieb Tausende in die Emigration, und Paris wurde zum Schmelztiegel der Moderne. Hier verschmolzen Exilanten aus Berlin und Wien mit einheimischen Avantgardisten; der Surrealismus, der 1924 mit Bretons erstem Manifest begann, blühte auf als Protest gegen die Grausamkeiten der Zeit. Künstler wie Salvador Dalí oder Luis Buñuel experimentierten mit dem Unheimlichen, und Wolff passte nahtlos hinein – ihre Psycho-Chirologie war eine Brücke zwischen Freuds Unbewusstem und der surrealistischen Automatie. Doch es war kein reines Idyll: Als Jüdin spürte Wolff den wachsenden Antisemitismus in Frankreich; 1936, nach der Remilitarisierung des Rheinlands, floh sie weiter nach London. Dort, in der Fremde, baute sie ein neues Leben auf: Zunächst als Handanalystin, um Geld zu verdienen, später als anerkannte Psychoanalystin und Ärztin. In England, wo sie 1956 die britische Staatsbürgerschaft erlangte, vertiefte sie ihre Forschungen zur Handdiagnostik, etwa in Studien zu geistig behinderten Personen, die zeigten, wie Handmerkmale mit kognitiven Mustern korrespondieren. Ihre Partnerschaft mit der Schriftstellerin Audrey Wood, die bis zu ihrem Tod 1986 andauerte, gab ihr emotionale Stütze in dieser Isolation. Wolffs Exil war also nicht nur Flucht, sondern Transformation: Aus der Not der Emigration wuchs eine Methode, die den Körper als resilienten Erzähler der Seele feierte.

Im Kern des Buches pulsiert Wolffs Psycho-Chirologie, eine Methode, die meilenweit von der volkstümlichen Handlesekunst entfernt ist. Statt fatalistischer Vorhersagen bietet sie eine triadische Herangehensweise: Die morphologische Analyse (Form, Linien, Proportionen) wird mit biografischen Narrativen verwebt und durch astrologisch-psychologische Einsichten ergänzt. Stellen Sie sich vor, wie Wolff eine Hand betrachtet: Die Länge der Finger offenbart Temperament – der ringfingerdominante Typus signalisiert Kreativität, der daumenbetonte Pragmatismus. Die Lebenslinie, weit entfernt von simplen Orakeln, erzählt von emotionalen Wendepunkten; Knoten an den Gelenken deuten auf intellektuelle Tiefe oder innere Konflikte. Doch Wolff warnt: Jede Deutung muss ethisch sein, respektvoll, sensibel gegenüber der Verletzlichkeit des Subjekts. In ihrem dritten Teil widmet sie sich genau dieser Methodik, plädiert für eine Chirologie als therapeutisches Tool – eine Vorwegnahme moderner Körperttherapien wie der Somatic Experiencing. Die Neuauflage des Chiron Verlags, unter der redaktionellen Obhut von Experten, bereichert dies mit Fußnoten zu Wolffs Quellen, von Aristoteles' Physiognomik bis zu Jung's Archetypen, und integriert zeitgenössische Reflexionen zur Rezeption ihrer Ideen in der Nachkriegszeit. Die Abbildungen – über 50 Handabdrücke, darunter die der Surrealisten – sind ein visuelles Fest; sie laden ein, selbst zu experimentieren, die eigene Hand zu betrachten und Geschichten zu entdecken.

Wolffs Œuvre ist ein kohärentes Geflecht, das in „Professionelles Handlesen“ kulminiert. Frühe Werke wie „Die Psychologie der Hand“ (1930), entstanden in Berlin, legten den Grundstein, indem sie Handformen mit Temperamenten verknüpfte – ein Versuch, die alte Chiromantie wissenschaftlich zu erneuern. „Handschrift und Charakter“ (1936) erweiterte dies um graphologische Parallelen, und „Die Sprache der Hand“ (1940er in London) synthetisierte alles zu einem umfassenden System. Später folgten englischsprachige Publikationen wie „The Human Hand“ (1941) oder „A Psychology of Gesture“ (1945), die ihre Exiljahre prägten und Einfluss auf die britische Psychologie nahmen. Diese Bücher, oft übersehen wegen ihrer Nischenthematik, verdienen eine breitere Anerkennung – nicht zuletzt als feministische Intervention, die den weiblichen Körper und seine Ausdrucksformen ins Zentrum rückte.

Warum fasziniert dieses Buch 2024 noch immer? In einer Welt, die von Algorithmen und Oberflächen dominiert wird, erinnert Wolffs Arbeit daran, dass wahre Erkenntnis taktil ist – berührt werden muss. Es spricht Psychotherapeuten, die in der Handlinienanalyse ein non-verbalen Zugang zur Psyche finden; Astrologen, die die Verbindung zu Horoskopen schätzen; Kunsthistoriker, die die Surrealismus-Verbindungen entschlüsseln; und alle, die an der Schnittstelle von Körper und Geist interessiert sind. Die Neuauflage, mit ihrem reichen apparativen Aufwand – Glossar, Index, Bibliografie –, macht es zugänglich für Neulinge und Experten gleichermaßen. Es ist ein Tribut an eine Frau, die trotz Verfolgung und Vorurteilen innovierte, und ein Fenster in die verlorene Welt des Pariser Exils, wo Kunst und Wissenschaft in Ekstase verschmolzen.

Zusammenfassend: „Professionelles Handlesen“ ist mehr als ein Buch – es ist eine Einladung zum Staunen, zum Reflektieren, zum Fühlen. Dr. Charlotte Wolff, diese vergessene Visionärin, spricht aus den Seiten zu uns, mahnt uns, die Hände nicht nur zu benutzen, sondern zu lesen. In Zeiten von Unsicherheit bietet es Trost und Inspiration: Die Hand, so lehrt uns Wolff, ist lebendig, wandelbar, voller Geschichten.

Zur Rezension

Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden

Das Buch „Professionelles Handlesen“ stellt eine außergewöhnliche Wiederentdeckung dar, indem es nicht nur ein fast vergessenes Stück Kulturgeschichte ins Licht rückt, sondern zugleich als bedeutendes Dokument jenes Übergangsraums fungiert, in dem Wissenschaft, Kunst und Esoterik im frühen 20. Jahrhundert noch eng miteinander verflochten waren. Ursprünglich in den 1930er Jahren entstanden, basiert es auf den Forschungen der deutsch-britischen Ärztin, Psychologin und Chirologin Charlotte Wolff. Ihr Leben und Werk spiegeln in einzigartiger Weise die Schnittstellen verschiedener Wissensgebiete wider, und sie war in der Lage, diese miteinander zu verweben. Ihre Ausbildung als Medizinerin in Berlin, ergänzt durch ein philosophisches Interesse, ermöglichte es ihr, Brücken zwischen medizinischer Diagnose, psychologischer Analyse und den feinen Ausdrucksformen des Körpers zu schlagen. Wolff, die als Pionierin der modernen Chirologie gilt, sah in der Hand nicht nur ein biologisches Organ, sondern ein vielschichtiges Archiv der menschlichen Psyche – ein Konzept, das sie durch empirische Beobachtungen und psychoanalytische Theorien untermauerte. Ihre Arbeit entstand in einer Ära, in der die Grenzen zwischen Rationalität und Irrationalität verschwammen, und sie wurde zu einer Brückenbauerin, die medizinische Präzision mit künstlerischer Intuition verband.

Historischer und kultureller Kontext: Die 1930er Jahre als Wiege des Surrealismus

Die 1930er Jahre in Paris, wo Wolff lebte und arbeitete, waren eine Zeit intensiver kultureller Bewegung. Geprägt von den Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs, wirtschaftlicher Unsicherheit und politischen Spannungen, wuchs die Surrealismus-Bewegung als intellektuelle Gegenwehr. Die Surrealisten, inspiriert von Freuds Psychoanalyse und dem Dadaismus, suchten Wege, das Verdrängte und Irrationale freizusetzen. Der Surrealismus, der 1924 durch André Bretons Manifest des Surrealismus offiziell begründet wurde, feierte das Unbewusste als Quelle kreativer Revolution und lehnte die starren Strukturen der bürgerlichen Gesellschaft ab. In dieser Atmosphäre experimentierten Künstler mit Techniken wie automatischem Schreiben, Traumprotokollen und okkulten Praktiken, um den Zugang zum Unterbewussten zu erleichtern. Wolffs chirologische Methode, den Körper als Spiegel der Seele zu lesen, passte genau in diese experimentierfreudige Atmosphäre. Sie bot eine greifbare, taktile Möglichkeit, das Unsichtbare sichtbar zu machen – eine Idee, die nahtlos in die surrealistische Faszination für das Körperliche als Metapher des Psychischen einfloss. Paris in den 1930er Jahren war nicht nur ein Exilort für Verfolgte wie Wolff, sondern auch ein Schmelztiegel, in dem intellektuelle Emigranten aus ganz Europa – darunter Juden, Dissidenten und Avantgardisten – neue Formen des Ausdrucks schufen. Die wirtschaftliche Krise der Großen Depression verstärkte das Bedürfnis nach alternativen Weltbildern, und der aufkeimende Faschismus in Europa machte das Streben nach Freiheit umso dringlicher.

Wolff in der Pariser Avantgarde: Begegnungen mit den Ikonen des Surrealismus

Charlotte Wolff emigrierte 1933 als Jüdin vor den Nazis nach Paris. Dort bewegte sie sich in Kreisen surrealistischer Künstler und Intellektueller wie Max Ernst, André Breton, Paul Éluard und Dora Maar. Cafés wie das Cyrano de Bergerac oder private Ateliers waren Treffpunkte dieser Szene, in der das Unbewusste als schöpferische Kraft gefeiert wurde. Wolff wurde durch den Schriftsteller Aldous Huxley in diese Kreise eingeführt, der sie nicht nur nach Paris holte, sondern auch später nach London einlud und sie dem britischen Literaturzirkel vorstellte. In diesen Begegnungen interpretierte Wolff die Formen und Linien der Hände als Spiegel seelischer und charakterlicher Qualitäten. Ihre Sitzungen waren keine bloßen Wahrsagungen, sondern detaillierte Analysen, die sie mit Handabdrücken, Skizzen und biografischen Notizen dokumentierte.

André Breton, die zentrale Figur des Surrealismus, konsultierte Wolff etwa 1935/36. Ihre Deutung seiner Handlinien – Ausdruck „revolutionärer Energie“ und intellektueller Unruhe – bestätigte Bretons Theorien zum Unbewussten. Breton, der Chiromantie als Mittel sah, um das rationale Denken zu überwinden, fand in Wolffs Methode eine Bestätigung seiner Idee des „automatischen“ Ausdrucks. Die Sitzungen mit Persönlichkeiten wie Breton, Paul Éluard (dessen Zeilen eine „lyrische Sensibilität“ widerspiegelten), Max Ernst (dessen „Traumweber“-Qualität sich in kurvigen Linien zeigte) und Dora Maar (deren Hände von „innerer Zerrissenheit“ zeugten), sind historisch dokumentiert. Éluards Hand, mit ihren fließenden Linien, spiegelte seine poetische Sensibilität wider, die in Werken wie „Capitale de la douleur“ kulminierte. Max Ernst, der Maler surrealistischer Traumlandschaften, zeigte in seinen Handmustern eine „labyrinthine Komplexität“, die seine Kollagen-Techniken vorwegnahm. Dora Maar, die Geliebte Picassos und Fotografin, offenbarte in Wolffs Analyse eine tiefe emotionale Spaltung, die ihre eigenen Werke – wie die Porträts verzerrter Gesichter – widerspiegelte. Weitere Klienten umfassten Man Ray, dessen Hände eine „künstlerische Verspieltheit“ andeuteten, und René Crevel, dessen Linien eine melancholische Sensibilität offenbarten, die zu seinem tragischen Suizid 1935 passte. Diese Interaktionen waren nicht einseitig; Wolff lernte von den Surrealisten, indem sie ihre psychoanalytischen Ideen in ihre Chirologie einfließen ließ, und umgekehrt nutzten die Künstler ihre Analysen als Inspiration für Werke.

Surrealismus und Körper als Ausdruck: Ein Schmelztiegel der Disziplinen

Das Pariser Milieu der Zeit war ein Schmelztiegel unterschiedlicher Strömungen: Malerei, Literatur, Psychoanalyse und Okkultismus standen in intensiver Wechselwirkung. Surrealisten wie Breton betrachteten Praktiken wie Chiromantie als Möglichkeit, rationales Denken zu überwinden. Wolffs Analysen – oft festgehalten in detaillierten Handabdrücken, Portraitskizzen und biografischen Notizen – fanden ihren Weg in renommierte Zeitschriften wie Minotaure, der zentralen Publikation der Surrealisten. Hier verschmolzen Kunst, Psychoanalyse und Okkultismus zu einer einzigartigen Mischung und machten Wolffs Ansatz besonders einflussreich. Minotaure, herausgegeben von Georges Bataille und mit Beiträgen von Breton, widmete sich explizit der Erforschung des Unbewussten durch visuelle und textuelle Experimente; Wolffs Beiträge, inklusive Abbildungen von Handlinien, unterstrichen die Hand als „surrealistisches Objekt“ – ein Körperteil, der wie ein Gemälde gelesen werden konnte. Dieser Kontext erweiterte sich durch Einflüsse aus der Freudschen Psychoanalyse, die den Körper als Symbolraum sah, und okkulten Traditionen wie der Theosophie, die die Hand als kosmisches Diagramm interpretierten. Wolff, beeinflusst von beidem, schuf eine Synthese, die den Surrealismus bereicherte und umgekehrt von ihm profitiert.

Methodik und Bedeutung von Wolffs Chirologie: Von der Esoterik zur Wissenschaft

Wolff verstand ihre chirologische Praxis nicht als Wahrsagerei – sie war vielmehr eine anthropologische Technik, die sie vergleichbar mit psychologischer Diagnostik betrachtete. Ihr Ziel war es, in der Hand als Ausdrucksmedium tiefe seelische Prozesse zu erkennen. Diese Auffassung unterscheidet sich grundlegend vom traditionellen Bild der Handlesekunst als Schicksalsdeutung. Wolffs Verständnis der Hände als „sichtbare Seele“ wurde durch ihren Zugang zu surrealistischen Künstlerkreisen verstärkt und inspiriert. Sie entwickelte eine systematische Methode: Zuerst fertigte sie präzise Abdrücke der Hände an, analysierte dann Linien (Herz-, Kopf-, Lebenslinie), Hügel (z. B. den Mondhügel für Intuition) und Fingerformen unter Berücksichtigung von Hauttextur und Flexibilität. Diese Elemente korrelierte sie mit psychologischen Typen – etwa „künstlerisch-intuitiv“ bei Ernst oder „intellektuell-revolutionär“ bei Breton. Im Gegensatz zu traditioneller Chiromantie, die astrologisch geprägt war, integrierte Wolff empirische Daten aus ihrer medizinischen Praxis, wie z. B. neurologische Korrelate von Handmustern. Ihre Arbeit am Institut für Sexualwissenschaft hatte sie gelehrt, körperliche Merkmale mit sexueller Identität zu verknüpfen, was später in ihren Analysen von Geschlechterdynamiken anklingt. Diese wissenschaftliche Rigorosität machte sie zu einer Brückenfigur, die Esoterik entmystifizierte und in den Mainstream der Psychologie einbrachte.

Biografie von Charlotte Wolff: Ein Leben im Exil und der Transformation

Geboren 1897 in Riesenburg, Westpreußen (heute Rypin, Polen), wuchs Wolff in Danzig auf, wo sie 1913 hinzog. Als Kind einer jüdischen Familie zeigte sie früh Interesse an Philosophie und Medizin; sie studierte in Freiburg, Königsberg und Berlin, wo sie 1921 als Ärztin promovierte. Ihre Dissertation drehte sich um philosophische Aspekte der Medizin, was ihren interdisziplinären Ansatz prägte. Bedeutend war ihre Tätigkeit am Institut für Sexualwissenschaft bei Magnus Hirschfeld – eine der Pionierinstitutionen für Sexualforschung, Geschlechtsidentität und Gleichstellung. Dort arbeitete sie mit Transgender-Personen und Lesben, was ihren Fokus auf marginalisierte Identitäten schärfte; Wolff selbst lebte offen als lesbische Frau seit ihrer Schulzeit. Nach der Zerstörung des Instituts durch die Nazis 1933 emigrierte sie nach Paris, wo sie durch Pierre Klossowski (Bruder von Balthus) in surrealistische Kreise eingeführt wurde. Ihre Pariser Jahre zwischen 1933 und 1936 bedeuteten eine entscheidende intellektuelle Transformation, die sie tief in die surrealistische Bewegung hineinführte. 1936 floh sie weiter nach London, wo sie als Chirologin und Psychotherapeutin praktizierte. Später wandte sie sich der Sexualforschung zu und veröffentlichte Werke wie „Bisexuality“ (1977) und „Love Between Women“ (1971), die Pionierarbeiten in der Lesbian History darstellen. Wolff starb 1986 in London, nach einem Leben geprägt von Exil, Resilienz und intellektueller Neuerfindung.

Palmistry – von Alter Tradition bis Moderne: Eine globale und historische Spurensuche

Die Handlesekunst hat Ursprünge, die bis nach Indien und China zurückreichen, wo sie in der vedischen Astrologie und traditioneller Medizin als Diagnosemethode diente. Über die Seidenstraße gelangte dieses Wissen nach Europa und wurde im Mittelalter sowie der Renaissance eng mit der Astrologie verknüpft – die Hand galt als „kleiner Himmel“ und ihre Linien als Spiegelbilder der Sternbahn. Aristoteles soll in „De Caelo“ die Hand als Indikator des Charakters beschrieben haben, und im 16. Jahrhundert verfasste der Arzt Jean Indagine „Introduction à l'art de la chiromancie“. Nach einer Zeit der Marginalisierung im 17. und 18. Jahrhundert, als Aufklärung und Wissenschaft Okkultes diskreditierten, erlebte die Chiromantie im 19. und 20. Jahrhundert eine neue Wertschätzung – nicht zuletzt durch ihre Wiederentdeckung im Okkultismus, der Theosophie und den frühen psychologischen Strömungen. Helena Blavatsky integrierte sie in theosophische Lehren, während Freud und Jung den Körper als Symbolraum betrachteten. Im Kontext des Surrealismus wurde Handanalyse erneut zu einem Instrument der Selbst- und Gesellschaftsanalyse, das Wolff zu neuem Glanz verhalf. Heute findet sie Echo in der Körperspracheforschung und Neurowissenschaften, die Handmuster mit genetischen und umweltbedingten Faktoren verknüpfen.

Wirkung und Bedeutung der Neuauflage: Ein Fenster in die Moderne

Die jetzt im Chiron Verlag erschienene wissenschaftlich kommentierte Neuausgabe von „Professional Palmistry“ öffnet diese historischen Dokumente erstmals vollständig für ein zeitgenössisches Publikum. Sie beinhaltet nicht nur die originalen Handabdrücke und Deutungen, sondern erläutert die biografischen Hintergründe der porträtierten Persönlichkeiten und stellt Bezüge zu Astrologie, Kunstgeschichte und den wissenschaftlichen Diskurs dieser Zeit her. Umfangreiche Essays ordnen Wolffs Methodik am Schnittpunkt von Medizin, Anthropologie, Psychologie und Kunst ein und lassen die Dynamik der Surrealisten in ihrer historischen Komplexität lebendig werden. Die Edition enthält zudem unveröffentlichte Notizen Wolffs und Vergleiche mit zeitgenössischen psychoanalytischen Texten, was den Leser in die labyrinthische Welt der 1930er Jahre eintauchen lässt. Besonders wertvoll sind die Kommentare zu den Handabdrücken, die nicht nur ästhetisch faszinieren, sondern auch Einblicke in die Psyche der Figuren bieten – etwa wie Bretons Linien seine „reine psychische Automatismen“ vorwegnehmen.

Das Vermächtnis Charlotte Wolffs: Von der Chirologie zur interdisziplinären Humanwissenschaft

Wolff verwandelte die Handlesekunst von einer mystischen Praxis in eine humanwissenschaftliche Disziplin. Sie klassifizierte symbolische Inhalte, aber integrierte sie in eine methodische, empirische Herangehensweise. Damit steht sie in einer Linie mit modernen Ansätzen der Körperpsychotherapie, die rationale und intuitive Verfahren vereinen. Ihr Lebenswerk wurde in mehreren Sprachen veröffentlicht und bleibt bedeutend für Gender Studies, Psychotherapie und Kulturgeschichte. Die im neuen Band erhaltenen Dokumente sind dabei nicht bloß Porträts, sondern Zeitzeugnisse einer Epoche, in der die Hand zum Archiv individueller Erfahrungen und zum Symbol innerer Widerstands- und Wandlungsfähigkeit wurde. Wolffs Einfluss reicht bis in die zeitgenössische Kunst: Künstler wie Sam Dolbear greifen in aktuellen Werken ihre Methoden auf, um Themen wie Exil und Identität zu erkunden. Ihre Arbeiten zu Bisexualität und weiblicher Sexualität waren wegweisend für die LGBTQ+-Bewegung und inspirieren bis heute Forscher in der Queer Theory.

Die Neuausgabe von „Professional Palmistry“ würdigt das Vermächtnis einer Frau, die zwischen den Disziplinen, Kulturen und politischen Katastrophen des 20. Jahrhunderts stand. Ihr Glaube an den Zusammenhang von Körper und Seele öffnet einen tiefen, nach wie vor aktuellen Blick auf die Einheit des Menschen – veranschaulicht anhand der Hände der Surrealisten und deren einzigartige Spuren, welche die Geschichte der Moderne bis heute prägen. In einer Zeit, in der Digitalisierung den Körper entmaterialisiert, erinnert Wolffs Werk daran, dass die Hand – greifbar, einzigartig – der ultimative Träger unserer inneren Welten bleibt. Wissenschaft, Kunst und Esoterik

Das Buch „Professionelles Handlesen“ stellt eine außergewöhnliche Wiederentdeckung dar, indem es nicht nur ein fast vergessenes Stück Kulturgeschichte ins Licht rückt, sondern zugleich als bedeutendes Dokument jenes Übergangsraums fungiert, in dem Wissenschaft, Kunst und Esoterik im frühen 20. Jahrhundert noch eng miteinander verflochten waren. Ursprünglich in den 1930er Jahren entstanden, basiert es auf den Forschungen der deutsch-britischen Ärztin, Psychologin und Chirologin Charlotte Wolff. Ihr Leben und Werk spiegeln in einzigartiger Weise die Schnittstellen verschiedener Wissensgebiete wider, und sie war in der Lage, diese miteinander zu verweben. Ihre Ausbildung als Medizinerin in Berlin, ergänzt durch ein philosophisches Interesse, ermöglichte es ihr, Brücken zwischen medizinischer Diagnose, psychologischer Analyse und den feinen Ausdrucksformen des Körpers zu schlagen. Wolff, die als Pionierin der modernen Chirologie gilt, sah in der Hand nicht nur ein biologisches Organ, sondern ein vielschichtiges Archiv der menschlichen Psyche – ein Konzept, das sie durch empirische Beobachtungen und psychoanalytische Theorien untermauerte. Ihre Arbeit entstand in einer Ära, in der die Grenzen zwischen Rationalität und Irrationalität verschwammen, und sie wurde zu einer Brückenbauerin, die medizinische Präzision mit künstlerischer Intuition verband.

Historischer und kultureller Kontext: Die 1930er Jahre als Wiege des Surrealismus

Die 1930er Jahre in Paris, wo Wolff lebte und arbeitete, waren eine Zeit intensiver kultureller Bewegung. Geprägt von den Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs, wirtschaftlicher Unsicherheit und politischen Spannungen, wuchs die Surrealismus-Bewegung als intellektuelle Gegenwehr. Die Surrealisten, inspiriert von Freuds Psychoanalyse und dem Dadaismus, suchten Wege, das Verdrängte und Irrationale freizusetzen. Der Surrealismus, der 1924 durch André Bretons Manifest des Surrealismus offiziell begründet wurde, feierte das Unbewusste als Quelle kreativer Revolution und lehnte die starren Strukturen der bürgerlichen Gesellschaft ab. In dieser Atmosphäre experimentierten Künstler mit Techniken wie automatischem Schreiben, Traumprotokollen und okkulten Praktiken, um den Zugang zum Unterbewussten zu erleichtern. Wolffs chirologische Methode, den Körper als Spiegel der Seele zu lesen, passte genau in diese experimentierfreudige Atmosphäre. Sie bot eine greifbare, taktile Möglichkeit, das Unsichtbare sichtbar zu machen – eine Idee, die nahtlos in die surrealistische Faszination für das Körperliche als Metapher des Psychischen einfloss. Paris in den 1930er Jahren war nicht nur ein Exilort für Verfolgte wie Wolff, sondern auch ein Schmelztiegel, in dem intellektuelle Emigranten aus ganz Europa – darunter Juden, Dissidenten und Avantgardisten – neue Formen des Ausdrucks schufen. Die wirtschaftliche Krise der Großen Depression verstärkte das Bedürfnis nach alternativen Weltbildern, und der aufkeimende Faschismus in Europa machte das Streben nach Freiheit umso dringlicher.

Wolff in der Pariser Avantgarde: Begegnungen mit den Ikonen des Surrealismus

Charlotte Wolff emigrierte 1933 als Jüdin vor den Nazis nach Paris. Dort bewegte sie sich in Kreisen surrealistischer Künstler und Intellektueller wie Max Ernst, André Breton, Paul Éluard und Dora Maar. Cafés wie das Cyrano de Bergerac oder private Ateliers waren Treffpunkte dieser Szene, in der das Unbewusste als schöpferische Kraft gefeiert wurde. Wolff wurde durch den Schriftsteller Aldous Huxley in diese Kreise eingeführt, der sie nicht nur nach Paris holte, sondern auch später nach London einlud und sie dem britischen Literaturzirkel vorstellte. In diesen Begegnungen interpretierte Wolff die Formen und Linien der Hände als Spiegel seelischer und charakterlicher Qualitäten. Ihre Sitzungen waren keine bloßen Wahrsagungen, sondern detaillierte Analysen, die sie mit Handabdrücken, Skizzen und biografischen Notizen dokumentierte.

André Breton, die zentrale Figur des Surrealismus, konsultierte Wolff etwa 1935/36. Ihre Deutung seiner Handlinien – Ausdruck „revolutionärer Energie“ und intellektueller Unruhe – bestätigte Bretons Theorien zum Unbewussten. Breton, der Chiromantie als Mittel sah, um das rationale Denken zu überwinden, fand in Wolffs Methode eine Bestätigung seiner Idee des „automatischen“ Ausdrucks. Die Sitzungen mit Persönlichkeiten wie Breton, Paul Éluard (dessen Zeilen eine „lyrische Sensibilität“ widerspiegelten), Max Ernst (dessen „Traumweber“-Qualität sich in kurvigen Linien zeigte) und Dora Maar (deren Hände von „innerer Zerrissenheit“ zeugten), sind historisch dokumentiert. Éluards Hand, mit ihren fließenden Linien, spiegelte seine poetische Sensibilität wider, die in Werken wie „Capitale de la douleur“ kulminierte. Max Ernst, der Maler surrealistischer Traumlandschaften, zeigte in seinen Handmustern eine „labyrinthine Komplexität“, die seine Kollagen-Techniken vorwegnahm. Dora Maar, die Geliebte Picassos und Fotografin, offenbarte in Wolffs Analyse eine tiefe emotionale Spaltung, die ihre eigenen Werke – wie die Porträts verzerrter Gesichter – widerspiegelte. Weitere Klienten umfassten Man Ray, dessen Hände eine „künstlerische Verspieltheit“ andeuteten, und René Crevel, dessen Linien eine melancholische Sensibilität offenbarten, die zu seinem tragischen Suizid 1935 passte. Diese Interaktionen waren nicht einseitig; Wolff lernte von den Surrealisten, indem sie ihre psychoanalytischen Ideen in ihre Chirologie einfließen ließ, und umgekehrt nutzten die Künstler ihre Analysen als Inspiration für Werke.

Surrealismus und Körper als Ausdruck: Ein Schmelztiegel der Disziplinen

Das Pariser Milieu der Zeit war ein Schmelztiegel unterschiedlicher Strömungen: Malerei, Literatur, Psychoanalyse und Okkultismus standen in intensiver Wechselwirkung. Surrealisten wie Breton betrachteten Praktiken wie Chiromantie als Möglichkeit, rationales Denken zu überwinden. Wolffs Analysen – oft festgehalten in detaillierten Handabdrücken, Portraitskizzen und biografischen Notizen – fanden ihren Weg in renommierte Zeitschriften wie Minotaure, der zentralen Publikation der Surrealisten. Hier verschmolzen Kunst, Psychoanalyse und Okkultismus zu einer einzigartigen Mischung und machten Wolffs Ansatz besonders einflussreich. Minotaure, herausgegeben von Georges Bataille und mit Beiträgen von Breton, widmete sich explizit der Erforschung des Unbewussten durch visuelle und textuelle Experimente; Wolffs Beiträge, inklusive Abbildungen von Handlinien, unterstrichen die Hand als „surrealistisches Objekt“ – ein Körperteil, der wie ein Gemälde gelesen werden konnte. Dieser Kontext erweiterte sich durch Einflüsse aus der Freudschen Psychoanalyse, die den Körper als Symbolraum sah, und okkulten Traditionen wie der Theosophie, die die Hand als kosmisches Diagramm interpretierten. Wolff, beeinflusst von beidem, schuf eine Synthese, die den Surrealismus bereicherte und umgekehrt von ihm profitiert.

Methodik und Bedeutung von Wolffs Chirologie: Von der Esoterik zur Wissenschaft

Wolff verstand ihre chirologische Praxis nicht als Wahrsagerei – sie war vielmehr eine anthropologische Technik, die sie vergleichbar mit psychologischer Diagnostik betrachtete. Ihr Ziel war es, in der Hand als Ausdrucksmedium tiefe seelische Prozesse zu erkennen. Diese Auffassung unterscheidet sich grundlegend vom traditionellen Bild der Handlesekunst als Schicksalsdeutung. Wolffs Verständnis der Hände als „sichtbare Seele“ wurde durch ihren Zugang zu surrealistischen Künstlerkreisen verstärkt und inspiriert. Sie entwickelte eine systematische Methode: Zuerst fertigte sie präzise Abdrücke der Hände an, analysierte dann Linien (Herz-, Kopf-, Lebenslinie), Hügel (z. B. den Mondhügel für Intuition) und Fingerformen unter Berücksichtigung von Hauttextur und Flexibilität. Diese Elemente korrelierte sie mit psychologischen Typen – etwa „künstlerisch-intuitiv“ bei Ernst oder „intellektuell-revolutionär“ bei Breton. Im Gegensatz zu traditioneller Chiromantie, die astrologisch geprägt war, integrierte Wolff empirische Daten aus ihrer medizinischen Praxis, wie z. B. neurologische Korrelate von Handmustern. Ihre Arbeit am Institut für Sexualwissenschaft hatte sie gelehrt, körperliche Merkmale mit sexueller Identität zu verknüpfen, was später in ihren Analysen von Geschlechterdynamiken anklingt. Diese wissenschaftliche Rigorosität machte sie zu einer Brückenfigur, die Esoterik entmystifizierte und in den Mainstream der Psychologie einbrachte.

Biografie von Charlotte Wolff: Ein Leben im Exil und der Transformation

Geboren 1897 in Riesenburg, Westpreußen (heute Rypin, Polen), wuchs Wolff in Danzig auf, wo sie 1913 hinzog. Als Kind einer jüdischen Familie zeigte sie früh Interesse an Philosophie und Medizin; sie studierte in Freiburg, Königsberg und Berlin, wo sie 1921 als Ärztin promovierte. Ihre Dissertation drehte sich um philosophische Aspekte der Medizin, was ihren interdisziplinären Ansatz prägte. Bedeutend war ihre Tätigkeit am Institut für Sexualwissenschaft bei Magnus Hirschfeld – eine der Pionierinstitutionen für Sexualforschung, Geschlechtsidentität und Gleichstellung. Dort arbeitete sie mit Transgender-Personen und Lesben, was ihren Fokus auf marginalisierte Identitäten schärfte; Wolff selbst lebte offen als lesbische Frau seit ihrer Schulzeit. Nach der Zerstörung des Instituts durch die Nazis 1933 emigrierte sie nach Paris, wo sie durch Pierre Klossowski (Bruder von Balthus) in surrealistische Kreise eingeführt wurde. Ihre Pariser Jahre zwischen 1933 und 1936 bedeuteten eine entscheidende intellektuelle Transformation, die sie tief in die surrealistische Bewegung hineinführte. 1936 floh sie weiter nach London, wo sie als Chirologin und Psychotherapeutin praktizierte. Später wandte sie sich der Sexualforschung zu und veröffentlichte Werke wie „Bisexuality“ (1977) und „Love Between Women“ (1971), die Pionierarbeiten in der Lesbian History darstellen. Wolff starb 1986 in London, nach einem Leben geprägt von Exil, Resilienz und intellektueller Neuerfindung.

Palmistry – von Alter Tradition bis Moderne: Eine globale und historische Spurensuche

Die Handlesekunst hat Ursprünge, die bis nach Indien und China zurückreichen, wo sie in der vedischen Astrologie und traditioneller Medizin als Diagnosemethode diente. Über die Seidenstraße gelangte dieses Wissen nach Europa und wurde im Mittelalter sowie der Renaissance eng mit der Astrologie verknüpft – die Hand galt als „kleiner Himmel“ und ihre Linien als Spiegelbilder der Sternbahn. Aristoteles soll in „De Caelo“ die Hand als Indikator des Charakters beschrieben haben, und im 16. Jahrhundert verfasste der Arzt Jean Indagine „Introduction à l'art de la chiromancie“. Nach einer Zeit der Marginalisierung im 17. und 18. Jahrhundert, als Aufklärung und Wissenschaft Okkultes diskreditierten, erlebte die Chiromantie im 19. und 20. Jahrhundert eine neue Wertschätzung – nicht zuletzt durch ihre Wiederentdeckung im Okkultismus, der Theosophie und den frühen psychologischen Strömungen. Helena Blavatsky integrierte sie in theosophische Lehren, während Freud und Jung den Körper als Symbolraum betrachteten. Im Kontext des Surrealismus wurde Handanalyse erneut zu einem Instrument der Selbst- und Gesellschaftsanalyse, das Wolff zu neuem Glanz verhalf. Heute findet sie Echo in der Körperspracheforschung und Neurowissenschaften, die Handmuster mit genetischen und umweltbedingten Faktoren verknüpfen.

Wirkung und Bedeutung der Neuauflage: Ein Fenster in die Moderne

Die jetzt im Chiron Verlag erschienene wissenschaftlich kommentierte Neuausgabe von „Professional Palmistry“ öffnet diese historischen Dokumente erstmals vollständig für ein zeitgenössisches Publikum. Sie beinhaltet nicht nur die originalen Handabdrücke und Deutungen, sondern erläutert die biografischen Hintergründe der porträtierten Persönlichkeiten und stellt Bezüge zu Astrologie, Kunstgeschichte und den wissenschaftlichen Diskurs dieser Zeit her. Umfangreiche Essays ordnen Wolffs Methodik am Schnittpunkt von Medizin, Anthropologie, Psychologie und Kunst ein und lassen die Dynamik der Surrealisten in ihrer historischen Komplexität lebendig werden. Die Edition enthält zudem unveröffentlichte Notizen Wolffs und Vergleiche mit zeitgenössischen psychoanalytischen Texten, was den Leser in die labyrinthische Welt der 1930er Jahre eintauchen lässt. Besonders wertvoll sind die Kommentare zu den Handabdrücken, die nicht nur ästhetisch faszinieren, sondern auch Einblicke in die Psyche der Figuren bieten – etwa wie Bretons Linien seine „reine psychische Automatismen“ vorwegnehmen.

Das Vermächtnis Charlotte Wolffs: Von der Chirologie zur interdisziplinären Humanwissenschaft

Wolff verwandelte die Handlesekunst von einer mystischen Praxis in eine humanwissenschaftliche Disziplin. Sie klassifizierte symbolische Inhalte, aber integrierte sie in eine methodische, empirische Herangehensweise. Damit steht sie in einer Linie mit modernen Ansätzen der Körperpsychotherapie, die rationale und intuitive Verfahren vereinen. Ihr Lebenswerk wurde in mehreren Sprachen veröffentlicht und bleibt bedeutend für Gender Studies, Psychotherapie und Kulturgeschichte. Die im neuen Band erhaltenen Dokumente sind dabei nicht bloß Porträts, sondern Zeitzeugnisse einer Epoche, in der die Hand zum Archiv individueller Erfahrungen und zum Symbol innerer Widerstands- und Wandlungsfähigkeit wurde. Wolffs Einfluss reicht bis in die zeitgenössische Kunst: Künstler wie Sam Dolbear greifen in aktuellen Werken ihre Methoden auf, um Themen wie Exil und Identität zu erkunden. Ihre Arbeiten zu Bisexualität und weiblicher Sexualität waren wegweisend für die LGBTQ+-Bewegung und inspirieren bis heute Forscher in der Queer Theory.

Die Neuausgabe von „Professional Palmistry“ würdigt das Vermächtnis einer Frau, die zwischen den Disziplinen, Kulturen und politischen Katastrophen des 20. Jahrhunderts stand. Ihr Glaube an den Zusammenhang von Körper und Seele öffnet einen tiefen, nach wie vor aktuellen Blick auf die Einheit des Menschen – veranschaulicht anhand der Hände der Surrealisten und deren einzigartige Spuren, welche die Geschichte der Moderne bis heute prägen. In einer Zeit, in der Digitalisierung den Körper entmaterialisiert, erinnert Wolffs Werk daran, dass die Hand – greifbar, einzigartig – der ultimative Träger unserer inneren Welten bleibt.

Zur Rezension